En la actualidad, el camino a Coraya se encuentra en estado de abandono. Una pena. Se recomienda consultar cuál es el estado del mismo antes de emprender su recorrida y circular con precaución. Por otra parte, la mina «El Aguilar», responsable del mantenimiento de los otros caminos de la zona, fue cerrada y desmantelada en 2021. Por ello, no puede garantizarse que el estado de los mismos sea transitable.

Actualización 2022.

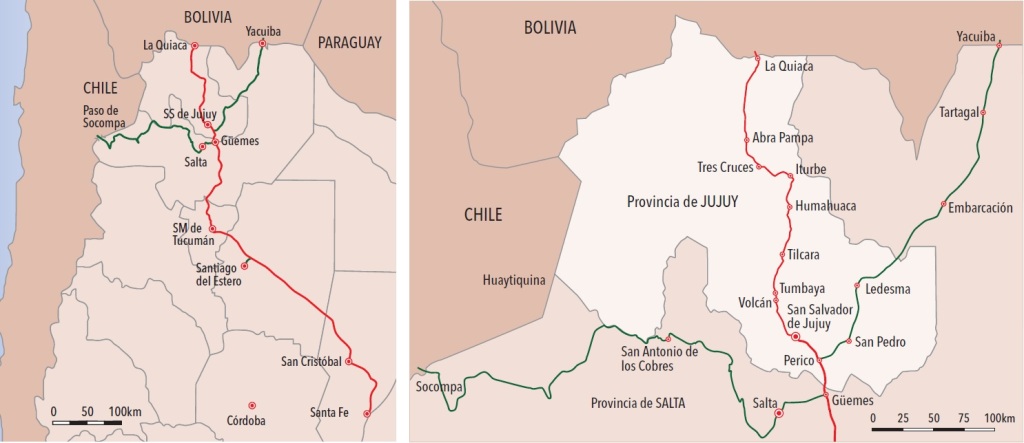

Coraya es una pequeña población que se encuentra aproximadamente 15 km hacia el noroeste de la ciudad de Humahuaca a la que se llega por la RP Nº 14, que nace a la altura de Humahuaca (ver mapa al final). Si se continúa por el mismo camino, luego de recorrer otros 25 km es posible llegar a la localidad de Casa Grande. Los subyugantes paisajes que el trayecto depara, hacen que valga la pena realizarlo.

Además, la riqueza vegetal desplegada en el mes de enero en la zona también resulta sumamente atractiva. De manera tal que a cada paso, se torna casi obligatorio detenerse para fotografiar algunas de las innumerables especies vegetales o animales presentes. Resulta interesante asociar cómo la vegetación se ha adaptado a diferentes altitudes u orientaciones en las laderas, creciendo en agrupaciones.

Sin embargo, al partir desde Humahuaca lo que primero llama la atención durante dos o tres kilómetros son las banquinas de la RP Nº 14 llenas de desperdicios de todo tipo, por encontrarse en las cercanías del gran basural a cielo abierto ubicado al oeste de la ciudad. Además, todas las tardes se realiza la quema de basura generando humos acres que se pueden ver y oler desde los alrededores. Resulta deprimente tanto descuido e inacción por parte de las autoridades locales, a metros de la ruta nacional Nº 9, en la mismísima Quebrada de Humahuaca, Patrimonio de la Humanidad.

Pasando la zona del basural, ya el panorama se torna limpio y el paisaje vuelve a ser el centro de atención. La ruta empieza a transitar por un lateral de la Quebrada La Soledad, que a esta altura del año está totalmente reverdecida.

Allí, churquis (Prosopis ferox), airampos (Opuntia sulphurea) y cardones (Trichocereus atacamensis) coexisten profusamente pues por tratarse de una quebrada transversal a la de Humahuaca, gozan de cierta protección. Si bien la época de floración de los churquis está llegando a su fin, aparecen salpicados del amarillo de sus flores junto a las de la sumalagua (Senna crassiramea o rígida), presente en menor proporción.

Como en toda la Quebrada de Humahuaca, la presencia de Tillandsia —clavel del aire—, en cardones, churquis y otras especies es un indicador del crecimiento lento o nulo, es decir, pone en evidencia la poca renovación que los tejidos vegetales tienen en las especies infestadas, lo que posiblemente está asociado a transformaciones producidas por el cambio climático.

Dejando atrás la Quebrada La Soledad, el camino sigue ascendiendo suavemente, proporcionando bellas panorámicas hacia Ovara y Rodero.

Mirando hacia el este, el río Grande corta la panorámica en la cual los techos de las viviendas de los barrios de Humahuaca brillan en sus márgenes y, más allá, se observa la RP Nº 73 como un sinuoso caminito que trepa hacia Pucara y Hornocal. Las Peñas Blancas y la Serranía de Hornocal, que se destacan en horas de la tarde, no llegan a distinguirse por el contraluz del sol de la mañana. En la última curva del camino, justo antes de adentrarse en la Quebrada de Coraya, un imponente Trichocereus atacamensis o cardón, nos regala una de sus últimas flores.

La Quebrada de Coraya es sinuosa y bella. En las laderas de su tramo inferior hay profusión de cardones y churquis que, lentamente, con la altura, van siendo reemplazados por pastizales andinos y otras especies arbustivas y herbáceas. Algunas de ellas muestran preferencias por laderas más reparadas y otras, simplemente, se han adaptado a vivir al ras del suelo pedregoso y calcáreo. Finalmente, tras recorrer 14 km se arriba a la entrada de Coraya, una encantadora localidad con un emplazamiento único.

Dejando atrás Coraya, el camino empieza a ascender sinuosamente. A sus costados los churquis van despareciendo y se empiezan apreciar otras especies como el palán-palán (Nicotiana glauca), llamado localmente «cacala«. Por su parte, los Trichocereus atacamensis dan lugar a Trichocereus tarijensis con deslumbrantes flores púrpura de mediados del verano. Registramos T. tarijensis entre los 3500 y 3850 m.s.n.m., cuando los pastizales de altura también empiezan a cobrar relevancia.

Un poco más arriba, alrededor de los 3750-3800 m.s.n.m., floridas matas de Adesmia y tolas en flor (posible Baccharis) sorprenden junto al camino. También se pueden observar Agalinis sp. de llamativas flores color fucsia.

En la misma zona, aparecen arbustos sin espinas, con delicadas flores blancas tipo verbenaceas, posible Junellia sp. o Mulguraea asparagoides.

Mientras queda atrás el último T. tarijensis, el camino sube y sube hacia el abra.

Resulta increíble la resiliencia mostrada por algunas especies de flor diminuta, que surgen en la mismísima huella de ripio, a 3850 m.s.n.m.

Entre los pastos de las laderas pronunciadas, a la misma altitud, aparecen otras cactáceas, Agalinis sp. y la llamada localmente «garbancillo» de bella flor azul pero que es tóxica para el ganado (Lupinus intortus).

El camino, que inicialmente había mantenido rumbo hacia el oeste, empieza a dar un giro en su traza orientándose hacia el sur. En este momento, se abandona la quebrada que se venía flanqueando para internarse entre cordones montañosos hacia el abra, que dará paso a un entorno de magníficas vistas prepuneñas.

Traspasando el abra, se continúa circulando en altura para luego, empezar un suave descenso hacia Casa Grande que se encuentra a 3450 m.s.n.m.. Luego de una curva, el paisaje comienza a abrirse permitiendo observar, en la lejanía, un huancar en la cabecera de la Quebrada de Yacoraite.

De aquí en adelante, se atraviesan zonas donde tanto las laderas como el camino adoptan colores de increíble intensidad, que van desde el púpura al casi negro, viran al naranja y pasan al blanco tiza. Aquí, la diversidad mineral, vegetal y animal se sinergizan.

Luego de otra curva, se avisora en la lejanía al campamento de la Mina «El Aguilar» y más cerca, custodiando las espaldas del caserío que todavía permanece fuera de la vista, una colorida formación que recuerda al famoso «espinazo del diablo» de Tres Cruces. Además, se pueden apreciar vestigios arqueológicos de los habitantes originales del lugar en las laderas de un cerro «mirador«, desde donde se domina la visual de todo el lugar.

Nuevas curvas y contracurvas deparan más sorpresas vegetales, como la presencia abundante de arbustos de una variedad de Boungaivillea (posiblemente Boungaivillea spinosa), con sus característicos sépalos parecidos al papel de arroz, en varias tonalidades. También se puede encontrar «chinchircoma» de flor blanca (Mutisia hamata Reiche) que es muy utilizada localmente como planta medicinal, al igual que su pariente la «chinchircoma» de flor naranja (Mutisia freisiana Cabrera) cuyas infusiones se usan para la tos, para la fiebre y hay quiénes sencillamente la agregan al mate, junto con paico (Dysphania ambrosioides) y menta (Mentha sp.), de manera preventiva.

Al fin se comienza a divisar Casa Grande, un pequeño oasis entre la vibrante mineralidad, a orillas del río homónimo.

La confluencia de los ríos Casa Grande y Vizcarra es llamada localmente Punta de Agua. Estos dos ríos, junto al San Carlos, al Casa Chica y al Vicuñayoc dan lugar a la formación del río Yacoraite, que escurre sus aguas en su propia quebrada, más al sur. Aunque parece cerca, todavía quedan un par de kilómetros y unas cuantas curvas por transitar antes de arribar a destino.

Las playas de los ríos Casa Grande y Vizcarra son amplias y deben atravesarse adivinando un poco por donde va la huella y agradeciendo que, afortunadamente, traen muy poco caudal. Así, se llega a Casa Grande, donde lo primero que llama la atención es la frescura del lugar, ofrecida por la sombra de numerosos árboles ubicados estratégicamente por la mano del hombre. La parada obligada para conversar con algún vecino de la zona es frente a la Escuela local. Allí un cedrón (Aloysia citrodora) de añosos troncos deslumbra con el esplendor de su floración junto al rumor ensordecedor de miles de abejas que se están dando un banquete. Desde allí, se disfruta del mágico paisaje de Casa Grande.

El camino, que sigue por detrás del pueblo y llega hasta la Mina suele estar en buen estado general, salvo algunos pequeños tramos. Para volver a Humahuaca por Tres Cruces, se puede cruzar por la minera pero es necesario presentar documentación del vehículo y DNI de tod@s l@s viajer@s (La mina El Aguilar ha sido desmantelada, por lo cual no puede garantizarse que el estado de los caminos, del cual se encargaba la minera, sea transitable. Actualiz. 2022). Estos datos son clave para para evaluar el camino de retorno. Mientras tanto, se puede retomar por la RP 14 para explorar las formaciones montañosas tipo «espinazo» que se encuentran detrás de Casa Grande. Ciertamente, el camino se presenta bastante deteriorado en su primer tramo pero luego mejora y los paisajes que esperan son fascinantes. Pero este recorrido será parte de una próxima entrada.

(c) veromendo, 2021

Agradecimientos: a la profe Faltracco y a Irma Alejo, compañeras en esta interesante travesía.

Bibliografía consultada

- Braun Wilke, R. H., Picchetti L. P. E. y Guzmán, G. F. Prosopis ferox gris. Estado actual de su conocimiento. Prosopis ferox gris. Current status of knowledge. Multequina 9(2): 19-34, 2000.

- Sistema de Información de Biodiversidad (SIB) en https://sib.gob.ar/especies/prosopis-ferox

- Instituto de Botánica Darwinion (IBODA – CONICET) en http://www.darwin.edu.ar/Proyectos/FloraArgentina/DetalleEspecie.asp?forma=&variedad=&subespecie=&especie=myosura&genero=Tillandsia&espcod=22816

- Cellini, J. M, Salomón, L. & Donadío, S. Tillandsia myosura Griseb. Ex Baker (Bromeliaceae), una nueva cita para la flora de la provincia de Buenos Aires (Argentina). BONPLANDIA 21(2): 183-188. 2012 en https://ri.conicet.gov.ar/handle/11336/68559

- Barbarich, M. F. & Suárez, M. E. Los guardianes silenciosos de la Quebrada de Humahuaca: Etnobotánica del «cardón» (Trichocereus atacamensis, Cactaceae) entre pobladores originarios en el departamento de Tilcara, Jujuy, Argentina. Bonplandia 27(1). 2018.

- IBODA – CONICET en http://www2.darwin.edu.ar/Proyectos/FloraArgentina/DetalleEspecie.asp?forma=&variedad=&subespecie=&especie=crassiramea&genero=Senna&espcod=8532

- SIB en https://sib.gob.ar/especies/senna-crassiramea

- faunayfloradelargentinanativa.blogspot.com en https://faunayfloradelargentinanativa.blogspot.com/2017/08/sumalagua-senna-crassiramea.html

- SIB en https://sib.gob.ar/especies/opuntia-sulphurea

- Flora Argentina y del Cono Sur en http://buscador.floraargentina.edu.ar/species/details/4177

- SIB en https://sib.gob.ar/especies/baccharis-boliviensis-var.-boliviensis; https://www.fotonaturaleza.cl/images.php?action=showImage&idImage=59205

- Flora Argentina y del Cono Sur en http://buscador.floraargentina.edu.ar/species/details/13715 ; https://sib.gob.ar/especies/agalinis-fiebrigii?tab=sitios

- Roseta de llama, tomillo macho, perlita (Junellia seriphioides) en faunayfloradelargentinanativa.blogspot.com en https://faunayfloradelargentinanativa.blogspot.com/2017/08/roseta-de-llama-junellia-seriphioides.html

- Flora Argentina y del Cono Sur en https://buscador.floraargentina.edu.ar/species/details/25236

- naturalista.mx en https://www.naturalista.mx/taxa/126500-Junellia/browse_photos

- Mulguraea en IBODA CONICET en http://www.darwin.edu.ar/Proyectos/FloraArgentina/DetalleEspecie.asp?forma=&variedad=&subespecie=&especie=asparagoides&genero=Mulguraea&espcod=25207

- Flora Argentina y del Cono Sur en https://buscador.floraargentina.edu.ar/species/details/25207 Mulguraea asparagoides o Junellia asparagoides o Verbena asparagoides https://www.gbif.org/es/species/7992509

- Suelda que suelda en el SIB en https://sib.gob.ar/especies/hypseocharis-pimpinellifolius Es una geraniácea del género Hypseocharis. Puede que H. pimpinellifolia.http://www.bmj.org.ar/index.php?page_id=flores&flor_id=16

- IBODA – CONICET en http://www2.darwin.edu.ar/Proyectos/FloraArgentina/DetalleEspecie.asp?forma=&variedad=&subespecie=&especie=pimpinellifolia&genero=Hypseocharis&espcod=25728

- Ipomoea plummereae A. Gray o I. minuta en SIB en https://sib.gob.ar/especies/ipomoea-plummerae-var.-plummerae

- Verbena híspida en IBODA – CONICET http://www.darwin.edu.ar/Proyectos/FloraArgentina/DetalleEspecie.asp?forma=&variedad=hispida&subespecie=&especie=hispida&genero=Verbena&espcod=25356 o en http://www.darwin.edu.ar/ImagenesIris/Verbena%20hispida-FOZ-9216%20.jpg

- Lupinus intortus en IBODA – CONICET en http://www.darwin.edu.ar/Proyectos/FloraArgentina/DetalleEspecie.asp?forma=&variedad=&subespecie=&especie=intortus&genero=Lupinus&espcod=9664

- Nicotiana glauca, palán palán, cacala en IBODA – CONICET en http://www.darwin.edu.ar/Proyectos/FloraArgentina/DetalleEspecie.asp?forma=&variedad=&subespecie=&especie=glauca&genero=Nicotiana&espcod=6287 y en Flora Argentina y del Cono Sur en http://conosur.floraargentina.edu.ar/species/details/6287

- Bougainvillea spinosa en https://inta.gob.ar/sites/default/files/guia_reconocimiento_nnq_final_0.pdf

- Gandullo, R., Siffredi, G., Velasco, V. Guía para el reconocimiento de especies del norte neuquino. Ediciones INTA, 2016. 1a ed . San Carlos de Bariloche, Río Negro en https://inta.gob.ar/sites/default/files/guia_reconocimiento_nnq_final_0.pdf

- Carrizo, J., Grau, A. Guía de Plantas Silvestres de los Valles Calchaquies. 2014. Universidad Nacional de Tucumán, Argentina en https://issuu.com/cecilia_estrella_design/docs/guia_plantas_del_valle_calchaqui_un

- Chinchircoma en Vignale, N. D., Plantas medicinales del área andina de la Provincia de Jujuy. Anales de SAIPA – Sociedad Argentina para la Investigación de Productos Aromáticos. VII Congreso Nacional de Recursos Naturales Aromáticos y Medicinales, XIV, 1996, pp. 177 a 182 en http://www.herbotecnia.com.ar/c-biblio014-17.html

- Szumic, C., Molina, A., Rajmil, J.; Aagesen, L., Correa, C.; Pereyra, V., Scrocchi, G., con la colaboración de la comunidad de San Francisco de Alfarcito. El maravilloso mundo de los animales y las plantas de la Puna. Alfarcito, Laguna de Guayatayoc, Jujuy, Argentina. Serie Conservación de la Naturaleza 22, 2016. Fundación Miguel Lillo, San Miguel de Tucumán. https://docplayer.es/68370085-Issn-fundacion-miguel-lillo-todos-los-derechos-reservados.html

- Laporta, Cecilia. Biología floral, de polinización y reproductiva del género Cassia (sensu lato; Caesalpiniaceae) en Argentina. Tesis de Doctor. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Universidad de Buenos Aires. 2004. http://hdl.handle.net/20.500.12110/tesis_n3730_Laporta

- Acosta, Marina E. Etnobotánica de comunidades inmigrantes bolivianas de la provincia de Jujuy, Argentina: estudio del cambio y la flexibilidad. Tesis para optar por el grado de Doctor en Biología. Centro Regional Universitario Bariloche. Universidad del Comahue. 2018. https://ri.conicet.gov.ar/bitstream/handle/11336/80366/CONICET_Digital_Nro.0d16ebcd-f473-427d-bc9c-fdc3211e0998_A.pdf?sequence=2&isAllowed=y

Sitios sugeridos

- Comunidad Aborigen de Casa Grande, Vizcarra y El Portillo en https://www.facebook.com/Comunidad-Aborigen-de-Casa-Grande-Vizcarra-y-El-Portillo-531939216943066/

- Rodero, Juiri, Ronque… En busca de la quinoa agroecológica por veromendo en https://chucalezna.wordpress.com/2019/08/26/rodero-ronque-juiri/

- Qué es un huancar en https://es.slideshare.net/2807blacklupin/que-es-un-huancar1

***