«En el lugar llamado SANTUARlO, unos 15 km al norte de la ciudad de Abra Pampa, se ha erigido en tiempo inmemorial, en fechas que ni los más antiguos vecinos pueden precisar, una iglesia en honor a la Virgen de Copacabana. La iglesia se erigió en un despoblado de la Puna, en donde se observaban cuatro viviendas totalmente deshabitadas y un poco más lejos una modesta escuela, cuya dirección guardaba la llave de la iglesia.«

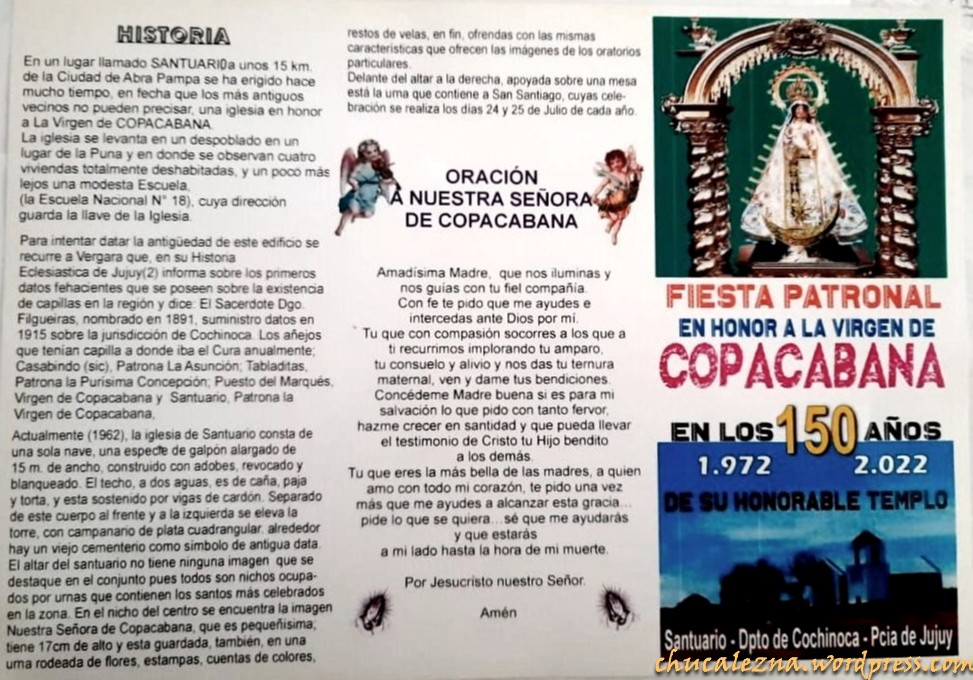

Fiesta Patronal Virgen de Copacabana de Santuario – Folleto 2022

Hace un tiempo, cuando descubrí que la ilustración de tapa de la primera edición del libro «La fiesta de la Candelaria. Quebrada de Humahuaca y Puna» de Josefa Santander, había sido realizada por mi madre me abalancé a comprarlo y a disfrutar de su lectura. Esto fue motivo de una entrada previa en este Blog. (1) El libro ofrece una interesante investigación conducida hacia el año 1962, que tuvo como eje central a las festividades relacionadas con la Virgen de la Candelaria en Jujuy. (2) Uno de sus capítulos está dedicado a la celebración de la Virgen de Copacabana, advocación de la Candelaria, en la localidad de Santuario. (1, 2) Además, otra información ofrecida por el libro resultó reveladora por cuanto me permitió confirmar algunos datos de la biografía de mi padre, Jorge A. Mendoza. (3)

Santuario es el nombre de un paraje cercano a la ciudad de Abra Pampa, hacia el norte, en el departamento jujeño de Cochinoca. No aparecen referencias sobre él en la web y la búsqueda de información acerca de esta localidad nos conduce a «Santuario de Tres Pozos«, un lugar diferente ubicado al Oeste de Cochinoca, cerca del límite con el departamento de Susques y con la provincia de Salta. Afortunadamente, Santander ofrece en su libro un mapa que resulta muy ilustrativo y permite ubicar unívocamente el lugar. (1, 2)

En el libro se señala la presencia de una escuela en Santuario y, aunque en ese entonces ya se lo describía como un despoblado, seguramente agrupaba a niños y niñas de varias leguas a la redonda para su educación. En la actualidad, la Escuela Nacional Nº 18 no figura en la nómina de escuelas de Jujuy, siendo posible que con el correr de los años haya sido cerrada por falta de matrícula. Esta referencia me posibilitó confirmar que esa fue la humilde escuela donde mi padre realizó sus estudios primarios (en su biografía aparecía dicho establecimiento pero no había sido posible para mí ubicar el sitio exacto donde se emplazaba). En otra parte del texto, se destaca la participación de Nicolasa Nelson de Mendoza –mi abuela–, como promesante de la Virgen de Copacabana en Santuario por razones de salud. Así, pude conocer que mi familia paterna había estado muy relacionada con este casi desconocido lugar en Jujuy.

Asimismo, el libro deja testimonio de los nombres de los habitantes antiguos del lugar pues detalla quiénes tomaban parte en las celebraciones. Entre ellos se mencionan a don Pacífico Gaspar y a su esposa, doña Elena Lamas, hija de don Juan de Dios Lamas, oriundo de Santuario. Se hace referencia también a don Laureano Abán, quien fuera «esclavo» (*) de la Virgen de Copacabana en Santuario, a doña Petrona Laime, natural de Abra Pampa, la sra. Filomena Zerpa de Ciares, oriunda del lugar y cuyos antepasados fueron dueños de las tierras en donde se erigieron la iglesia y la escuela, además de otras familias recordadas como «muy devotas» de la Virgen como eran los Vilte, los Ontiveros, los Estopiñán de Rinconada. De esta manera, se recupera una parte de la historia del lugar a través de la identidad de las familias y pobladores locales. (2)

La Puna y la Quebrada, historias entrelazadas…

En diciembre de 2021 viajé a Jujuy para asistir al acto de imposición del nombre de la Escuela Nº 332 de Chucalezna como «Los Niños Pintores de Chucalezna». (4) Gracias a dicha ceremonia pude conocer y abrazar a muchos de aquellos niños y niñas pintores, alumnos de mi padre en el taller extracurricular de arte que funcionara entre 1959 y 1973 en la localidad de Chucalezna, en plena Quebrada de Humahuaca. (5) Entre ellos, Zoilo Gaspar y Rosaura Liquín se apresuraron a contarme sus historias de niñez. Ambos habían nacido en Abra Pampa y ambos habían sido enviados, siendo aún muy pequeños, para educarse, para «criarse«, con mi abuela Nicolasa en Chucalezna. Las familias de los dos niños habían creado lazos estrechos con mis abuelos en la época en que trabajaban en Abra Pampa: mi abuela ejerciendo la docencia en escuelas nacionales de Puerta Potrero y de Puesto del Marqués, y mi abuelo –Fernando Mendoza–, precisamente en Santuario. Cabe aclarar que recién en 1958, llegó Nicolasa a Chucalezna, para ejercer como directora en la escuela de ese lugar. Pero volviendo a 2021, Zoilo Gaspar me confirmó que mi padre supo cursar los estudios primarios en la escuelita de Santuario mientras que mi abuelo ejercía como maestro y director en el mismo establecimiento. En 1962, cuando Santander llevó adelante su investigación, mi abuelo ya no estaba en funciones allí y la escuela se encontraba a cargo de una directora cuyo nombre no es mencionado.

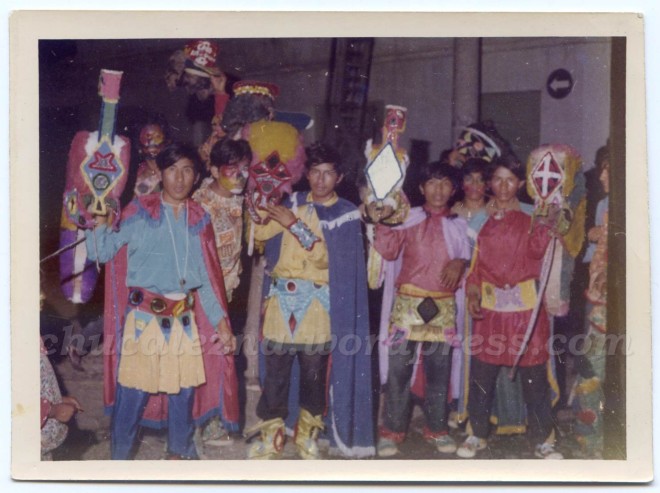

Por su parte Zoilo, que devino «Niño Pintor» en su pasaje por Chucalezna y por su escuela-taller, resultó ser nada menos que uno de los hijos de Pacífico Gaspar y de Elena Lamas, los históricos pobladores mencionados en el libro! Zoilo me relató que don Pacífico había destacado en Abra Pampa y en Santuario por ser un importante ganadero de la zona y, además, un «pasante» de la imagen de Santiago que pertenecía a su familia. Los Gaspar residían en «la banda» de Abra Pampa donde la imagen tenía su propio oratorio. Cada 24 y 25 de julio, en ocasión de su festividad, era llevada a la localidad de Santuario para para ser «pasada«, es decir, para salir en pequeña procesión y formar parte de una misa especial. Tambien tomaba parte en los honores a la Virgen de la Candelaria. (2, 6)

Estas historias resultaron tan movilizantes que casi 60 años después de las celebraciones estudiadas por Santander y a casi 80 años de que transitaran por ahí mi padre y mi abuelo, la profe Faltracco, la «Niña Pintora» Rosaura Liquín y yo, nos reunimos en Abra Pampa para remontar caminos apenas marcados e ir hacia Santuario, tras los pasos paternos.

El camino de Santuario.

Desde Abra Pampa, por ruta nacional Nº 9, transitamos hacia el norte y, a la altura de la laguna de Runtuyoc, localizamos una pequeña huella que salía hacia el Oeste, que tomamos con ciertas dudas pues enseguida aparecía una tranquera. La presencia de la cordial Rosaura logró que una a una, todas las tranqueras a lo largo del camino se nos fueran abriendo luego de alguna pequeña explicación a los vecinos presentes en cada lugar. En un momento dado, el camino viró abruptamente hacia el Sur y empezó a tornarse más arenoso. Al detenernos para evaluar su estado, Rosaura aprovechó para mostrarnos que a esa misma latitud en la zona montañosa que se veía hacia el Este, era donde se encontraba el paraje Puerta Potrero, donde entre 1937 y 1946 había ejercido la docencia mi abuela Nicolasa. En aquellos tiempos, en ese otro desolado lugar el estado también se había encargado de que una escuela, la Nacional Nº 66, estuviera presente.

En ese momento vino a mi mente la historia que mis abuelos me contaban, que «cuando ambos eran muy jóvenes, casi recién recibidos, ejercían su profesión en escuelas que se encontraban ubicadas en ‘montañas enfrentadas’ –ellos decían así–. Entonces, en las horas en que el sol formaba un ángulo favorable, se mandaban mensajes ‘espejeando’, es decir, reflejando la luz solar con un espejo«. Así que casi con seguridad estábamos en el escenario real de ese simpático relato! (7) La historia familiar se seguía devanando…

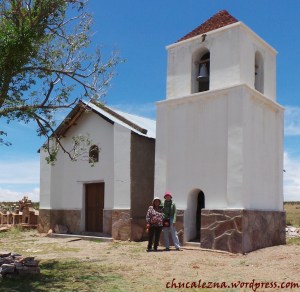

Continuamos por la huella, traspasando tranqueras o badenes cargados de agua de la lluvia de la noche anterior hasta que en un momento, allá a lo lejos, al oeste, comenzó a divisarse un cuadradito blanco. Al acercarnos poco a poco, la figura de una iglesita como un terrón de azúcar, comenzó a revelarse enclavada en el medio de esa pampa de altura. El camino prosiguió y finalmente cuando estábamos a escasos 100 m de nuestro destino, un impresionante cañadón arenoso se abrió ante el vehículo. En ese momento la ilusión de llegar a la iglesia se desvaneció pues resultaba difícil saber si íbamos a encontrar un paso para atravesarlo pero, a poco de andar en paralelo a la cañada, apareció el cruce y el lecho estaba firme y transitable. A pocos metros de allí, nos esperaba el corazón de Santuario donde residen su iglesia y su escuela.

***

***

Según un folleto de la Fiesta Patronal en Honor a la Virgen de Copacabana de Santuario, la iglesia cumplió sus 150 años en 2022, indicando que habría sido erigida en 1872. Por su parte, el trabajo de Santander tomó como referencia a la Historia Eclesiástica de Jujuy del canónigo Miguel Ángel Vergara, según la cual los primeros datos sobre de las capillas existentes en la jurisdicción de Cochinoca fueron suministrados por el sacerdote Domingo Filgueiras, en 1915. Así, entre las antiguas capillas ya se mencionaba a la de Santuario, y a su patrona, la Virgen de Copacabana. Por ende, hacia 1915 la capilla ya estaba erigida y consagrada a dicha imagen. El libro de Santander también documenta que don Laureano Abán habría adquirido la imagen en la mismísima ciudad de Copacabana, en Bolivia, desde donde la habría traído hasta Santuario para consagrarse como su primer «esclavo«. Muchos años después, la familia Abán dejó de habitar en la zona, quedando aún menos vecinos para encargarse de su celebración y del cuidado de la capilla. Hacia 1915 se le hizo un mantenimiento y se le cambió el techo. Ese arreglo estuvo a cargo del padre de la ya mencionada vecina Filomena Zerpa. (2)

La iglesia de Santuario consta de una sola nave de aproximadamente 15 m, construida en adobe revocado y blanqueado. Hacia 1962, el techo a dos aguas era de caña y torteado y estaba sostenido por vigas de cardón. (2) Actualmente, la iglesia se encuentra bien mantenida y los techos son de chapa.

El campanario se encuentra emplazado en la parte superior de una torre de adobe erigida aproximadamente a 1 m del cuerpo principal. En nuestra visita pudimos acceder al estrecho recinto. Asimismo, en las inmediaciones se encuentran algunas paredes, también de adobe, que resisten estoicamente el paso del tiempo y un cementerio con lápidas de peculiares diseños, que se perciben también muy antiguas. Al frente, la presencia de dos bellos árboles brinda la sensación de estar en un pequeño oasis.

***

No pudimos ingresar para conocer el interior de la iglesia pues, según nos informamos después, la llave es resguardada por una vecina de Abra Pampa y hay que coordinar la visita. Por ello, tuvimos que conformarnos con la pormenorizada descripción que realiza Santander en su libro, esperando poder conocer algún día a la pequeña imagen de la Virgen de Copacabana. Finalmente, y también según la publicación, la celebración a la Virgen de Copacabana tiene lugar el 5 de agosto en coincidencia con una de las fechas en las que se la celebra en Bolivia. Por su parte, la imagen de Santiago perteneciente a la familia Gaspar, se continúa celebrando los días 24 y 25 de julio y su «pasante» hasta hace algún tiempo fue Justo Gaspar, hermano de Zoilo, quien heredó la tradición. (6)

La Escuela Nacional Nº 18, o sus ruinas.

Unos metros más allá, se encuentran dos edificaciones en estado de completo abandono. La más antigua, casi derruída y la más nueva, con sus ventanas tapiadas, su tanque de agua roto son la prueba de una lejana presencia de la educación nacional y pública. Sin embargo, a la vez indican que nuestro interior va quedando deshabitado; los jóvenes migran hacia las ciudades para estudiar o trabajar y luego ya no regresan al terruño. Al acercarnos al edificio más viejo, tras una antiquísima puerta de madera descubrimos una habitación en donde el techo, parcialmente desaparecido, permite el ingreso de la luz para descubrir tesoros que apenas se mantienen en pie. Aún se conservan los antiguos bancos escolares y se aprecia en un rincón, el espacio del rescoldo. Habíamos llegado al sitio donde mi padre había transcurrido su infancia y probablemente había hecho uso de esos mismísimos mobiliarios.

Regreso al presente

Volviendo hacia Abra Pampa hicimos un alto en la finca de don Gustavo Cruz, vecino de la zona, hijo de doña Francisca Ciares y nieto del reconocido escritor don Domingo Zerpa. Nos quedamos charlando un rato con él, que es dueño de un Clío 1.2 con el cual recorre los caminos de Cochinoca. Nos contó que antiguamente en esa zona hacían el engorde las llamas para luego reunirlas al estilo de un «rodeo«, con el fin de venderlas. También nos confirmó que la campana grande de la iglesia había sido soldada y que ahora suena diferente pero que la pequeña suena lindo y que la llave de la iglesia la guardaría doña Timotea, a quien tendríamos que buscar la próxima vez.

***

Biodiversidad, siempre biodiversidad…

La Puna, aun con los fuertes vientos que la caracterizan y el frío por la altitud, es un reservóreo de biodiversidad a cada paso, contrariamente a lo que un citadino puede imaginarse. Los antiguos edificios se derruyen, pero mientras haya agua la flora se adapta y fructifica y los animales se reproducen. Este delicado equilibrio tambalea de la mano del cambio climático y de las actividades extractivistas del humano, con períodos cada vez más largos de sequía en la región .

***

Conocer estos lugares nos permitirá amarlos y defenderlos. Conocer sus historias, que son parte de nuestras historias, nos posibilitará honrarlas y difundirlas.

© veromendo

Agradecimientos

- A la profe Faltracco, siempre abierta a conocer nuevos caminos de la Puna.

- A la lic. Santander, sin su libro no habría podido completar la historia de mi padre.

- A don Zoilo Gaspar y doña Rosaura Liquín, por su afecto, su amistad y por compartir conmigo sus historias.

Referencias

- (*) Esclavo: denominación empleada para referirse al dueño de la imagen, cuya responsabilidad es cuidarla, velar por su culto y servirla entre otras obligaciones (8)

- (1) Celebración de la Virgen de Copacabana de Santuario en la puna de Jujuy en https://chucalezna.wordpress.com/2021/03/25/celebracion-de-la-virgen-de-copacabana-de-santuario-en-la-puna-de-jujuy/

- (2) Santander, Josefa L. Folklore de la Provincia de Jujuy. La fiesta de la Candelaria. Quebrada de Humahuaca y Puna. Dirección Provincial de Cultura de Jujuy, San Salvador de Jujuy, 1970. Con prólogo de Augusto Raúl Cortazar.

- (3) Jorge Mendoza: antecedentes artísticos y docentes en https://chucalezna.wordpress.com/2013/08/02/jorge-mendoza-antecedentes-artisticos-y-docentes/

- (4) «Tener identidad te hace única» por veromendo en https://chucalezna.wordpress.com/2022/08/07/tener-identidad-te-hace-unica/

- (5) La historia del Museo Municipal de Bellas Artes de San Salvador de Jujuy por veromendo en https://chucalezna.wordpress.com/2015/03/04/museo-municipal-de-bellas-artes-profesor-jorge-a-mendoza/

- (6) Charla personal con don Zoilo Gaspar (2021).

- (7) «Nicolasa Nelson, maestra de Chucalezna» por veromendo en https://chucalezna.wordpress.com/2013/12/06/6-de-diciembre-nicolasa-nelson/

- (8) Colatarci, M. A. Devociones y celebraciones de frontera en la República Argentina. Anuario del Centro de Estudios Superiores de México y Centroamérica, 2009. En https://repositorio.cesmeca.mx/handle/11595/575

- Suelda que suelda (Hypseocharis pimpinellifolius) en IBODA – CONICET en http://www2.darwin.edu.ar/Proyectos/FloraArgentina/DetalleEspecie.asp?